OCULOPLASTIC AND LACRYMAL DUCT DISEASE

眼形成・涙道外来

MEMBER

藤本 雅大、佐藤 有紀子、中田 愛

CLINICAL OUTLINE

当外来では、外眼部(眼瞼(まぶた)、眼窩、涙道)における疾患の治療を専門として行っています。また眼内腫瘍に関しても診療を行っています。

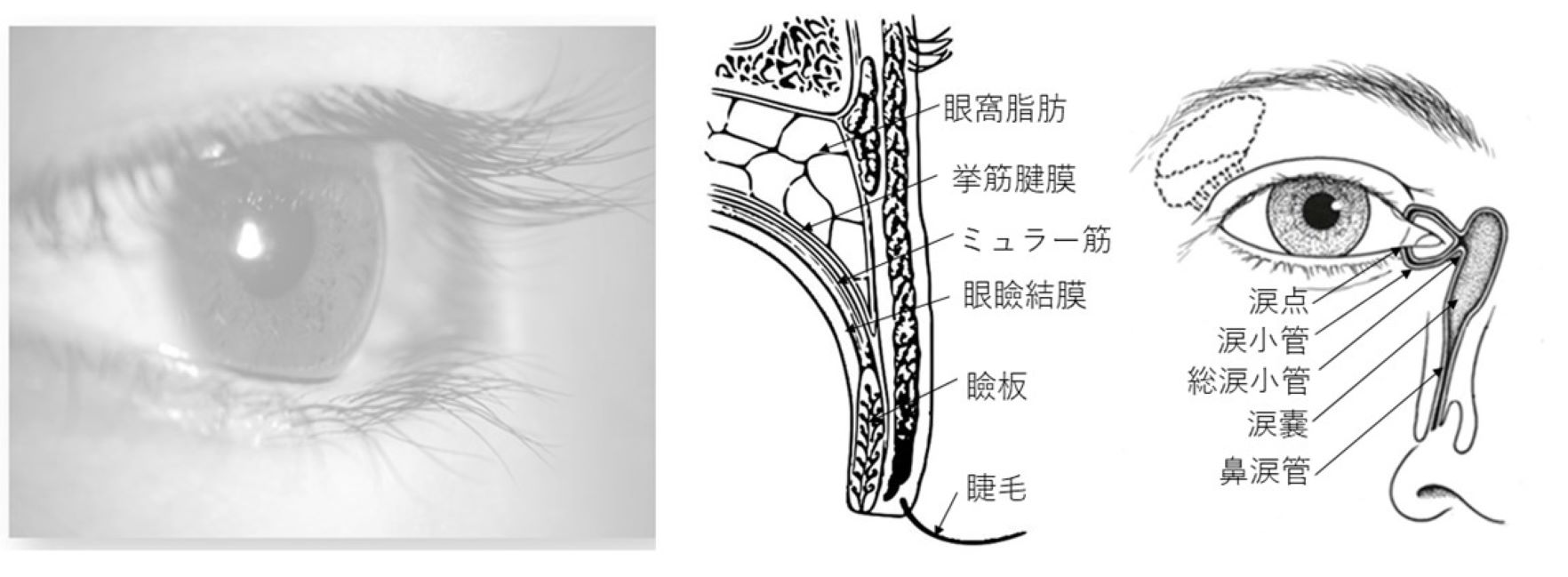

眼瞼、眼窩は眼球を保護する構造となっていますが、例えば上眼瞼(下図)は眼瞼挙筋が挙筋腱膜とミュラー筋を介して瞼板を引き上げることによって、眼球表面が乾燥しないように涙液を眼表面へと塗り付け、さらに瞳孔より上に眼瞼を持ち上げることにより明瞭な視野を確保するという役割を果たしています。眼瞼、眼窩の構造に異常が生じることにより、視野が狭くなったり、眼の異物感が生じたり、眼球が突出したりなど種々の問題が生じます。

涙道は眼の表面を潤した涙を鼻内へと排出する涙の通り道です。まぶたの内側にある涙点を入り口とし、涙小管、総涙小管、涙嚢、鼻涙管から構成されており、鼻内の下鼻道へと開口します(下図)。涙道のどの部位に病変があるかで症状が異なります。

以下、代表的な疾患の症状と治療について説明します。

眼瞼下垂

眼瞼下垂とは上眼瞼が開きづらく視野が狭くなる状態のことです。原因にはいろいろあり、上眼瞼の皮膚弛緩や、挙筋腱膜の弛緩や離断、眼瞼挙筋自体の先天的な形成不全などがあります。その他にも動眼神経麻痺や重症筋無力症などの神経や神経筋接合部の問題によっても眼瞼下垂が生じることがあります。原因に応じて、より適した術式を選択して治療にあたります。

眼瞼内反・睫毛内反

眼瞼が眼球側へと巻き込まれたり、睫毛の生える方向が眼球側に向く事により、眼表面が睫毛で障害されて眼の異物感を自覚します。余剰な皮膚を切除し、皮下の組織に縫合を加えることにより、睫毛が外側を向くようにします。皮膚の切除や皮下組織の縫合で睫毛の方向が変わらない場合は、睫毛根自体を切除することもあります。

顔面神経麻痺

顔面神経は顔面の表情に関連する筋肉を支配している神経です。この神経が麻痺すると、眉毛が下がった状態になり、眼瞼の皮膚が大きく弛緩します。その他にも、下眼瞼が外へ反りかえったり、眼を閉じにくい状態になったりするなどの顔貌の変化が生じることがあります。これらの顔貌の変化によって、上眼瞼が眼にかぶさって視野が狭くなったり、眼が閉じにくい場合は眼表面が乾燥して角膜が混濁することもあります。顔面神経麻痺の手術はこれらの症状を軽減することを目的とします。

眼瞼腫瘍・眼窩腫瘍・眼内腫瘍

腫瘍は浸潤や転移せずに緩徐に増大する良性腫瘍と、周囲へと浸潤ながら急速に増大し他の臓器へと転移する悪性腫瘍に分けられます。特に悪性腫瘍が疑われる場合、早期診断と適切な治療が重要です。摘出後にさらに放射線治療などの後療法が必要となることもあります。

腫瘍の治療目的としては生命の安全を図る事が第一ですが、それとともに眼内腫瘍では有効な視力の温存、また眼瞼腫瘍、眼窩腫瘍では容姿や機能の回復・維持を図ることも目的になります。他科との連携も図りながら、より有効な治療法を提案し選択していただいています。またどの施設に関しても言えますが、一つの施設で全ての腫瘍を請け負っているわけではなく、当院におきましてもよりよい治療のために、必要に応じて他病院に紹介することがあります。

先天鼻涙管閉塞

鼻涙管下部開口部は胎生32週頃までに自然開口することが知られていますが、新生児の約10人に1人の割合で鼻涙管下端が閉塞したまま出生します。生後2~3週間が経過し涙液が十分に分泌されるようになると、流涙や眼脂を認めるようになります。9割の赤ちゃんは生後1年以内に自然治癒する事が多く、生後6-8カ月頃までは涙嚢部をマッサージしながら様子をみることが多いです。2歳までは自然治癒することもあるので、それまで経過観察でもよいですが、流涙や眼脂の症状が強い場合、希望に応じて局所麻酔下で開放術を外来で行います。抗菌点眼薬は眼脂が膿性になり、結膜に充血を認める期間のみ使用します。2歳以降は自然治癒する可能性は低く、全身麻酔下での開放術(鼻内視鏡、涙道内視鏡併用)が必要になることが多いです。

鼻涙管閉塞

鼻涙管が閉塞すると、その手前にある涙嚢に膿が貯留するようになります。自覚症状としては眼脂や流涙が多いですが、無症状のこともあります。涙嚢内での炎症が皮下組織へと波及すると蜂窩織炎となり、涙嚢部の皮膚が発赤、腫脹して、痛みが生じます。この状態を病名としては急性涙嚢炎と言います。急性涙嚢炎になると、抗菌薬の内服や点滴などの治療が必要になります。一度急性涙嚢炎になると、根本的に治療をしない限り、涙嚢炎を繰り返すことになります。

治療は涙管チューブ挿入術、涙嚢鼻腔吻合術、涙嚢摘出術があり、涙管チューブ挿入術は外来で行っていますが、涙嚢内にすでに膿が貯留している場合は涙嚢鼻腔吻合術を行わないと治癒しないことが多いです。当院では涙嚢鼻腔吻合術鼻内法(鼻の中からアプローチする方法)を全身麻酔下で行っています。成功率は95%以上と非常に高く、また鼻の内視鏡の性能も向上しているため、安全に手術が可能となっています。

涙点閉塞、涙小管閉塞、総涙小管閉塞

涙嚢より近位で涙道の閉塞を認める場合は、涙嚢炎は起こらず、流涙が主症状となります。症状が強い場合、希望に応じて治療を行います。多くは外来で涙道内視鏡という涙道内を観察できるカメラを使用して閉塞している部分を開放しチューブをいれることによって、80-90%ほど1回の手術で治すことができます。涙点閉塞や涙小管の近位部が閉塞している場合、それ以降の涙道が消失していることがあり、その場合、チューブ挿入ができないことがあります。特にTS-1などの抗癌剤による涙小管閉塞は進行すると難治性であることが知られているため、TS-1内服中に流涙を自覚した場合は早めの受診をお勧めします。チューブ挿入ができない場合は、涙嚢移動術やJones tube挿入術などの治療法がありますが、Jones tube挿入術は行っていません。

外傷性涙管断裂

外傷で眼瞼を損傷した場合、眼瞼の内側部が断裂することが多く、内部にある涙小管も同時に断裂することがあります。この場合、涙小管の断裂を無視して縫合すると、導涙機能が損なわれる上に、眼瞼が外反することが多いです。外傷後早めに(可能であれば外傷後2週間以内に)当科を受診いただければ、断裂した涙小管を再建できる可能性が高いです。